新書推薦:

《

学习高手的自我管理

》

售價:HK$

63.8

《

世界不是平的:地理与人类的命运

》

售價:HK$

83.6

《

海权论:海权对历史的影响(现代海权论的开山之作,世界十大军事名著之一)

》

售價:HK$

108.9

《

与世界各国并立:世界史中的明治维新(从全球化视角解读区域性变革)

》

售價:HK$

103.8

《

国家为什么会破产:大周期

》

售價:HK$

152.8

《

大学问·生命的尺度:从海德格尔到阿甘本的技术和生命政治

》

售價:HK$

92.0

《

壹卷YeBook 清代宗族研究 论世衡史丛书

》

售價:HK$

105.0

《

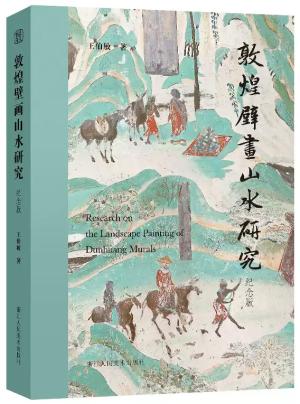

敦煌壁画山水研究(纪念版)

》

售價:HK$

151.0

|

| 內容簡介: |

古代读书人为朝廷服务,是官本位;

來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk

而我们寄生在资本里,是商本位。

香港盛产我们这样的国际酱雇佣兵。

为谁?无所谓

在这个世界上,我们只爱自己。

|

| 關於作者: |

陈冠中先生是香港著名的文化大家。他先后就读于香港大学社会科学系及波士顿大学传播学院,曾旅台六年,驻京十年,居港四十年,为体悟两岸三地文化之集大成者。

陈先生是香港历史上最悠久、最知名、最具代表性的都市文化月刊《号外》的创办人。《号外》见证了香港30年的辉煌历程,一度成为香港潮流文化和中产阶级的代言人。办刊期间,陈先生与朋友开了人文书店“一山书屋”,遍识两岸三地顶尖学者、编辑与藏书家。

至港片兴盛时期,陈先生成为香港电影界的资深编剧与制作人,曾监制多部美国电影与港片。他在《烈火青春》、《上海之夜》、《花街时代》、《癫佬正传》、《等待黎明》、《喝一碗茶》等影片中,与徐克、尔冬升、谭家明、梁朝伟、周润发、张国荣、黄秋生、曾志伟诸电影人皆有合作,见证香港电影黄金十年。

陈先生与大陆、台湾文化界的联系也非常紧密,先是参与《三联生活周刊》、《现代人报》等项目,将《读书》杂志发行海外版,继而参与唱片业推出老狼、艾敬等歌手,又在台湾运作“超级电视台”。

陈先生曾改编过《倾城之恋》张爱玲、《谪仙记》白先勇等等话剧。其话剧作品“穿梭港沪,由文字到音像,平面到立体,跨时代、跨地域、跨媒体、跨方言,轮回变身,最终成了香港话剧团的保留剧目摘自《万象》”。

陈冠中先生的最新作品被译成英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、希伯来语等多国文字,其他著作则主要由牛津大学出版社出版,如《香港三部曲》、 《我这一代香港人》、 《波西米亚中国》等等。

|

| 目錄:

|

香港·1984

香港-非洲-南亚-欧美·1973--1987

两岸三地·1987--1997

香港--台湾·1997--1998

附录:《我这一代香港人》节选

|

| 內容試閱:

|

香港回归中国一周年那天,我午后起床,确定一下自己身在台北,开始了应该没有什么发生的一天:没有要做的事,没有想做的事,没有约会,没有压力,没有对自己或他人的承诺。心情,说不上好坏,没有事情可以影响我的心情,在我悉心安排下,什么都不会发生在我身上,就算发生什么,我也不在乎。到了这个境界,我承认是我的一项成就,几乎用了一生才换回来的自由。晚饭后,我发觉自己被送往医院,说不定有生命危险。本来,这样的时刻正好证明我一生的安排是对的,无牵无挂,人不欠我,我不欠人,最合适随时死亡。可是,白天的时候,我想到一个主意,颇自鸣得意,只需要回香港一次,花两天时间就办好。可是,现在没来得及安排就出状况,那主意却在我脑中,不肯消失。加上倒在地上的时候,突然想起两件琐事我的七百瓶红酒和六只镶钻黄金表,我发觉我的人生安排不如自己想象中干净,说不上是遗憾,甚至算不上是未了愿,只是,本来可以干于净净的死亡,为了一个不错的主意,和两件未处理的琐事,令意识尚未完全消失的脑海没有办法安静。

我有过两次接近死亡的经验。第一次其实不会死,但当时年纪小,在没有旁人指导下,我以为我会死。第二次在非洲尼日利亚,是真的会死。那子弹是冲着我的头而来,还是故意射不中,我永远不会知道。事情发生太快,死原来可以很突然,也可以很突然知道自己活着,真的是一线之差。两次的经验,并没有让我学会死亡,我完全被不错的主意和两件琐事控制,它们在我快消失的意识中转来转去,像一群盯上了我的苍蝇,绕着我耳朵打圈。

就算像我这样一个在香港长大、并不算特殊的香港人,也总有些事情,不是三言两语能说得清楚。好像那个不错的主意和两件琐事,要交待得稍有纹路,就得回到十几年前,甚至更早。若要完全说清楚,那根本不可能。若要找一个时间上的切人点,我会选一九八四年,即中英签署联合声明的一年。那声明跟我没有什么关系,只不过一般人习惯用一些事件来标志日期。和我更为有关的是一包黄糖,冲咖啡用的那种。

P3-6

|

|