新書推薦:

《

深度学习推荐系统2.0

》

售價:NT$

653.0

《

小欢喜2:南京爱情故事

》

售價:NT$

352.0

《

分解工作法:聪明人如何解决复杂问题

》

售價:NT$

305.0

《

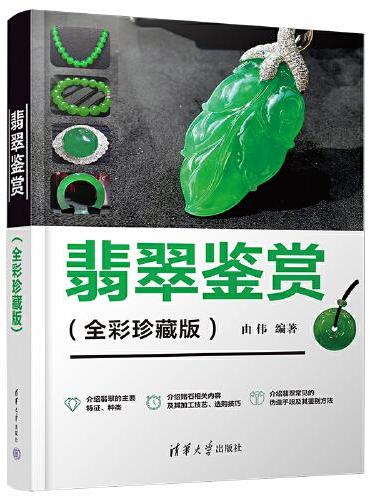

翡翠鉴赏(全彩珍藏版)

》

售價:NT$

352.0

《

艺文志·石川啄木:日本的第一个现代人

》

售價:NT$

347.0

《

DK葡萄酒大百科:一本关于葡萄酒的百科全书

》

售價:NT$

2540.0

《

未来简史 从智人到智神(2025白金纪念版)

》

售價:NT$

403.0

《

社区矫正(第六版):美国地方治理的新议题及其比较

》

售價:NT$

500.0

|

| 編輯推薦: |

1.作者为《黄帝内经》研究领域的权威专家

张其成教授是著名国学专家和中医文化学家,北京大学哲学博士,全国首位研究《黄帝内经》的博士后,北京中医药大学国学院首任院长,国家级非遗“张一帖”医家第十五代传承人。正因为具有这样的身份,才能既得《黄帝内经》文化意蕴之深,又得《黄帝内经》养生方法之实。

2.好懂好用的实用养生方法

从《素问》到《灵枢》,从四季调养到五脏调理,从饮食之道到减肥窍门,从男女身心保养到日常保健知识,处处体现了“治未病”“不外求”的自然养生智慧,把《黄帝内经》的养生观念和养生方法全部讲透、讲明白,立即就能上手用。

3.从哲学、中医和养生三大角度讲透原汁原味的《黄帝内经》

把《黄帝内经》作为“生命的百科全书”“中医理论体系的奠基之作”“养生第一宝典”的深厚哲学底蕴、中医学文化内涵和其中的养生原理、法则都作了精辟的解析,并在中国文化的大框架下,把它与《易经》、诸子百家思想之间的联系都讲清、讲透了。

4.用《黄帝内经》智慧构建高维度的健康观

从《黄帝内经》中提炼出注重“内求”、天人合一,身心兼养、整体统一,四季和谐、顺应自然,激发人体内在潜能、“不治已病治未病”的高

|

| 內容簡介: |

本书从《黄帝内经》中提取精华内容加以系统梳理和详细讲解,全书共分六章,分别从养生法则、生命秘密、阴阳奥秘、五运六气、防病法门和治病方法六个方面,将《黄帝内经》关于生命的奥秘与养生智慧之精华传递给读者。

张其成教授既忠于原典,又不拘泥于原文,在结合原文进行精确释读和解析的同时,又用通俗易懂的语言,分别从哲学角度,在传统文化大框架下,辨析《黄帝内经》与《易经》、诸子百家学说之间的密切联系;从医学角度,以生理、病理为根基,讲透阴阳五行、脉象学说、经络学说、治未病原则等中医文化的核心问题;从养生角度,结合数百个生动实例,针对精气神养护、四季调养、五脏调理、饮食之道、男女身心保养等具体问题提供实用的养生指南。

本书既是对传统经典的普及性释读,也是对优秀传统文化和古代养生智慧的大力弘扬。

|

| 關於作者: |

张其成,著名国学专家,现代易学家,中医文化学家。

北京大学哲学博士,北京中医药大学国学院首任院长,山东大学儒学高等研究院讲席教授,北京大学中国文化发展研究中心研究员,北京张其成中医发展基金会理事长,国际易学联合会名誉会长,国际儒学联合会副理事长,国家级非遗“张一帖”医家第十五代传承人,享受国务院特殊津贴专家。

先后获霍英东教育基金青年教师奖,国际易学伯崑奖,汤用彤国学奖,北京大学教育贡献奖,北京中医药大学最具影响力成果奖。

主持完成国家社科基金重大项目20余项,出版易学文化研究、全解国学经典、国学养生、中医思想文化四个系列学术专著40余部,主编《易学大辞典》《易经应用大百科》《中医哲学基础》《中医文化学》等。

|

| 目錄:

|

目录

前言 《黄帝内经》与生命的智慧 //001

第一章 熟记养生的法则

长寿有长寿的秘诀 - 003

保全生命的秘诀 - 003

延长寿命的秘诀 - 006

人生有哪五个阶段 - 011

活过百岁的秘诀 - 015

养生和养神的法则 - 019

一大养生总则 - 019

四大养生方法 - 022

一个养生关键 - 028

如何才能不得病 - 031

男人和女人的生命周期 - 035

女人的天癸周期 - 035

男人的天癸周期 - 039

得道有四大境界 - 043

如何做好四季养生 - 047

春天如何养生 - 047

夏天如何养长 - 050

秋天如何养收 - 053

冬天如何养藏 - 056

治未病的秘诀 - 060

第二章 了解生命的秘密

生命的两个维度:身体和精神 - 067

我们的身体就是一个王国 - 067

精神是我们生命的主宰 - 074

最高明的医道是什么 - 079

生命与自然规律 - 084

日月运行的规律:阴历和阳历 - 084

人为什么分为九藏? - 088

一年中季节的太过与不及 - 091

五色之变与五味之美 - 095

人体五脏的功能 - 099

生命与人体经脉 - 107

十二经脉的分布与作用 - 107

十二经脉的支脉和经筋 - 126

人体部位的测量和经脉的长度 - 129

第三章 窥破阴阳的奥秘

阴阳之气与我们的健康 - 137

天地之气与人相通 - 137

生命的主导是阳气 - 140

辩证地看待阳阴关系 - 144

五味太过危害健康 - 148

人体内部的阴与阳 - 153

八风四时与五脏得病 - 153

昼夜变化与人体阴阳 - 157

五脏养生与四时的对应 - 160

药与食物及阴阳平衡 - 165

天地万物的根本是阴阳 - 165

食物和药物的阴阳属性 - 168

阴阳不平衡引起什么病 - 172

五行与天地人身的对应 - 175

阴阳离合与“天人合一”- 180

如何调节五种情绪 - 180

男人和女人的“七损八益”- 189

人体左右有什么奥秘 - 193

“天人合一”养生之道 - 197

人体头脚与南北朝向 - 201

夫妻经脉的三阴三阳 - 204

从脉象预测人的死期 - 208

第四章 如何推算五运六气

变化中蕴涵好“运”和福“气”- 215

天地变化的总根源 - 215

什么是五运和六气 - 219

五运的起源 - 223

六气的推算 - 228

五运变化与我们的身体 - 234

年运影响我们的健康 - 239

六气分为标本中气 - 239

六气与一年的大运 - 243

五运太过引起什么病 - 247

五运不及引起什么病 - 252

如何推测五运变化 - 257

年运影响我们的寿命 - 262

五运平和之年 - 262

五运不及之年 - 267

五运太过之年 - 270

地域与寿命长短 - 273

司天之气与人的发病 - 278

运气规律与治病用药 - 282

年运如何推算 - 287

五运六气的推算 - 287

辰年和戌年的运气 - 291

卯年和酉年的运气 - 297

寅年和申年的运气 - 302

丑年和未年的运气 - 308

子年和午年的运气 - 314

巳年和亥年的运气 - 320

年运的各种变数 - 326

五运和六气的同化 - 326

五运之气的郁积 - 330

六气正常和异常变化 - 334

年运与疾病治疗 - 340

六气主管的气候特征 - 340

在泉之气太过与疾病治疗 - 344

司天之气太过与疾病治疗 - 348

胜气与疾病治疗 - 352

复气与疾病治疗 - 357

年运与病证诊疗 - 362

主客之气与疾病治疗 - 362

药物组方的君臣佐使 - 367

六气的标与本 - 372

病机十九条 - 377

第五章 脉象与防病的法门

五脏要怎么养 - 387

五脏的主人是谁? - 387

脸色与五脏的变化 - 391

四肢八溪与拍打八虚 - 394

如何辨别八种重要脉象 - 398

特殊脏腑:奇恒之腑 - 402

神气败坏了怎么办 - 406

五大方位与六大治疗方法 - 406

两种可以治病的酒 - 410

“神不使”的三种情况 - 414

神转不回,回则不转 - 417

十二消息卦与十二月脏腑 - 420

脉象有什么秘密 - 424

脉象与面象 - 424

春夏秋冬四时脉象 - 427

梦与健康状态 - 431

三根指头下有秘密 - 434

脉象与五脏调养 - 438

正常人的脉象特点 - 438

真脏脉的辨别方法 - 441

全身诊脉的方法 - 444

怎么按时调养五脏 - 448

五脏与饮食调理 - 452

正邪之气的补与泻 - 456

虚证和实证的判断 - 460

第六章 针刺与治病方法

肠胃与热病 - 467

脾胃是气血生化的根本 - 467

胃经引起的怪病 - 471

热病传变的六个阶段 - 475

治疗热病的针刺方法 - 480

四种热病的病因和治法 - 484

阴阳失调的五种情况 - 488

疟疾与咳嗽 - 493

疟疾的治疗(附屠呦呦发现青蒿素)- 493

疟疾的针刺法 - 497

寒热邪气的传变 - 501

咳嗽的治疗 - 504

一些复杂病证 - 509

十四种疼痛和九种气机变化 - 509

六种腹部疾病 - 513

腰痛的针刺方法 - 518

风为百病之长 - 521

从五体痹到五脏痹 - 525

五种痿病 - 530

寒厥与热厥 - 535

原穴应用与五味宜忌 - 539

十二原穴的妙用和养生法 - 539

经脉的起点和终点 - 543

五味食物的宜忌 - 549

多食五味与疾病 - 553

针刺的秘密 - 558

九种针具的神奇作用 - 558

用针的守神与补泻 - 563

邪气侵入脏腑的针刺治疗 - 568

体质与针刺 - 573

人的针刺感有不同 - 578

用针的理与法 - 582

后记 掌握自己生命的主导权,关键在践行 //589

|

| 內容試閱:

|

前 言 《黄帝内经》与生命的智慧

一、我与《黄帝内经》的缘分

《黄帝内经》和《易经》一样,也是一部对中华民族产生巨大影响而又充满神秘色彩的经典。也许你会问:《黄帝内经》不就是一部医书吗,为什么要把它和《易经》联系在一起?它在当代社会有什么用?它能解决当代人什么问题呢?不要着急,请允许我先说一说我与《黄帝内经》的缘分,也许你就

可以从其中找到答案了。

我出生在“张一帖”中医世家。“张一帖”之名始于明嘉靖年间,已传承460余年,“张一帖内科疗法”入选国家级非物质文化遗产名录。我父亲李济仁是首届“国医大师”,是全国第一批七个《黄帝内经》硕士点研究生导师之一,一直以《黄帝内经》指导中医临床。在我小的时候,父亲就让我背《黄帝内经》的一些精彩原文,渐渐地我喜欢上了《黄帝内经》。我发现《黄帝内经》太博大了,不单纯是讲治病的,它还讲了天文、地理、历法、音律、哲学、心理、五运六气。比如第三篇《生气通天论》,讲人是可以和天相通的,人的九窍、脏腑、十二节都可以和天地之气一一相通。太神妙了!我经常向父亲请教问题,父亲说,要真正搞懂《黄帝内经》,必须先学习《易经》,药王孙思邈说:“不知易,不足以言太医。”当然,还要学习《道德经》《论语》,不懂这些国学经典,也就读不懂《黄帝内经》。父亲常跟我说:“秀才学医,笼中捉鸡。”只要打好了文科基础,再学中医就太容易了。

父亲对我的影响是巨大的。1977 年恢复高考,我就选择了中文系,先打好中国传统文化的底子。1985 年我考取了北京中医学院医古文专业的研究生,在我的导师钱超尘教授指导下,研究《黄帝内经》的语言文字,我的硕士论文就是日本丹波父子有关《黄帝内经》的训诂研究。1994 年我在前后工作十年以后,考取了北京大学哲学系博士研究生,师从朱伯崑教授,虽然我的博士论文是《易经》象数哲学,但涉及大量的《黄帝内经》象数内容。所以 1997 年北大毕业后,我继续报考北京中医药大学博士后流动站,我有幸成为全国第一个研究《黄帝内经》的博士后,师从《黄帝内经》泰斗王洪图教授。王教授和我的父亲曾经是 1965 年全国《黄帝内经》师资班的同学,私交很好。王教授主编的《黄帝内经研究大成》是一部里程碑式的著作,我有幸也参与了其中的写作。在做博士后的两年中,在王教授倾心指导下,我专注于从《易经》出发研究《黄帝内经》的五行生命观。我博士后出站后,留在北京中医药大学一直从事以《黄帝内经》为代表的中医文化的教学科研工作。

另外我还要提一件事,2016年,我有幸获得一个国家社科基金重大项目“以中医药文化助推中华优秀传统文化复兴研究”。作为首席专家,我决定从中华文化的大背景上探讨《黄帝内经》,因为《黄帝内经》不仅能护佑人体生命的健康长寿,而且能够助推中华优秀传统文化的伟大复兴。

讲完了我和《黄帝内经》的缘分,就可以回答大家的问题了。首先,《黄帝内经》和《易经》有什么关系?借用明代医学家张景岳(介宾)的说法:《易经》为外易,《黄帝内经》为内易。意思就是,《易经》讲天地宇宙外在变化的大规律,《黄帝内经》讲人体生命内在变化的大规律。这两种规律是什么关系?其实是一回事,是统一关系。《易经》是起源,《黄帝内经》是落地,《黄帝内经》说的人体生命规律其实就是《易经》天道规律的反映。第二,《黄帝内经》究竟是一本什么书?当然是本医学书,但又千万不能把它仅仅看成一部医学书,它还是一部教我们怎么养生、怎么生活、怎么看待生命、怎么看待天地万物的养生书、哲学书,是一部教我们健康快乐生活的大百科全书。第三,《黄

帝内经》在当代社会有什么用?当代社会节奏加快,人们工作压力加大,抑郁情绪蔓延,年轻时以命换钱,年老时以钱换命。年轻人瞧不起养生,更不懂养生,觉得养生就是要吃什么补品、补药,以为健康、美丽就在于吃什么东西或者用一种什么美容方法。其实这一切都是外求。《黄帝内经》告诉我们,健康、美丽不在外求而在内求,治病最主要的方法其实不是吃药,“治未病”比“治已病”更重要。

看到这里,你一定明白我讲《黄帝内经》和其他人不一样的地方了吧?概括一下,我讲《黄帝内经》主要有三个特点。第一,我是在中华文化的大背景、大视野下解读《黄帝内经》,揭示《黄帝内经》与《易经》、与老庄孔孟等诸子百家以及与天文、历法、地理的关系,展现《黄帝内经》作为一部

国学经典的文化魅力。第二,忠实于《黄帝内经》原典。我会按照原典对原文一一进行讲解。不过有的是精讲,有的是略讲;有的是分开讲,有的是合起来讲。我会尽量把每篇的精华都提炼出来,努力还原《黄帝内经》的真相。第三,我会结合当代人在养生、健康方面的困惑和误区,把我自己习练《黄帝内经》“治未病”的方法和儒、释、道的养生功法介绍给大家。另外,我还会把“张一帖”家族尤其是我父母亲的临床经验,分享给各位朋友,希望大家身体力行、知行合一,找到并养成一种适合自己的、健康快乐的生活方式,最终能够不得病、少得病。

日出日落时,人生天地间。

让我们一起走入《黄帝内经》,走入自己的生命世界吧!

二、《黄帝内经》是养生宝典

我想从三个方面简要介绍一下《黄帝内经》这本书,然后再解开它的奥秘。先介绍一下《黄帝内经》究竟是一本什么书。我在前面已经说了,它既是一本医学书,又不能被简单看成一部医学书。我想用三个“第一”、两把“钥匙”来做一下概括。三个“第一”是指,《黄帝内经》是第一部中医学的经典,是第一部养生学的宝典,是第一部生命的百科全书。这是我在2008年出版的《黄帝内经养生大道》一书中首次提出来的。下面我就简单做一下说明。

其实《黄帝内经》并不是最早的医书,因为在它以前就已经有医书了,比如1973年湖南长沙马王堆出土的十四种医书,2013年成都老官山出土的九种医书,这些都比《黄帝内经》早。但这些书都是讲治法和药方的,还没有形成一个医学的学术体系。中医作为一个学术体系是从《黄帝内经》开始的,所以《黄帝内经》被公认为中医理论体系也就是中医学的奠基之作,排在中医四大经典的首位。这部著作第一次系统讲述了人的生理、病理、疾病、治疗的原则和方法,几千年来护佑着我们中华儿女战胜疾病、灾难,一直绵延至今,还在发挥重要作用。

当然它也并不是最早讲养生的,在它以前的先秦诸子百家中就有很多养生的论述,比如孔子提出“智者乐,仁者寿”“食不语,寝不言”,还有“八不食”的饮食方法;老子提出“长生久视”“涤除玄览”“致虚守静”的养生之道。但这些都还不够系统。《黄帝内经》第一次系统地阐述了养生理论与方法。《黄帝内经》了不起的地方是,不仅讲了怎样治病,而且讲了怎样不得病,这就是——“治未病”,即在没有得病的时候就预防它,最终能够不得病。“治未病”不仅是一种非常重要的思想,而且还有具体的原则和方法。如果能做到“治未病”,那么我们就可以在不吃药的情况下,轻轻松松活到一百岁。《黄帝内经》第一次全方位地提出了养生攻略,直击当代人的养生痛点。

千万不要把《黄帝内经》简单看成一部医学书。其实它里面除了医学,还有天文学、地理学、历法学、音律学、物候学、气象学、哲学、心理学、社会学等,是一部百科全书。你可能会问:“怎么这么庞杂啊?难道没有一个中心吗?”不错,虽然《黄帝内经》内容很庞杂,但杂而不乱,多而不散。它有一个中心,那就是“生命”。它不是为了讲天文而讲天文,也不是为了讲地理而讲地理,它的全部内容都是为了讲人的生命。它是一部围绕“生命”而展开的百科全书,是一部教人快快乐乐不得病的人生大百科!

关于《黄帝内经》的价值和文化地位,我还要用两把“钥匙”进一步来说明一下。

世界上有一样东西是最公平也是最不公平的,是所有人最珍惜也是最不珍惜的,那就是人的生命!生命对所有人来说都只有一次,无论贫富、贵贱、美丑,所有人这辈子都只有一次生命,多么公平!可是有的人生命的质量很高,有的人很低;有的人生命的长度很长,有的人很短。你看这又是多么不

公平!所有的人都觉得生命最重要、最珍贵,可是一忙起来,第一个忘掉的就是生命,好像什么东西都比生命重要。

那么我们究竟应该怎么对待生命?应该怎样提高生命的质量、延长生命的长度呢?《黄帝内经》为我们提供了一把解开生命密码的钥匙。生命是复杂而神秘的,有了这把钥匙,你会觉得生命原本并不复杂,也不神秘。这把钥匙是什么呢?我认为就是“气—阴阳—五行”!《黄帝内经》用“气—阴

阳—五行”建构了人的生命系统,将复杂的生命简单化、功能化,人体那么复杂的结构就被分为“五脏”这五大功能系统。实践证明,“气—阴阳—五行”是天人合一的功能结构模型,这个模型将人体的生理、病理,与天文、地理有序地联系在一起,遵循这个模型,掌握了这把钥匙,生命就得以修复,得以健康、长寿,我们就可以做一个健健康康、快快乐乐的正常人!

我曾说过:“中医是中华文化伟大复兴的先行者。”中医学不仅是中华传统文化的重要组成部分,而且是中华优秀传统文化的杰出代表,中医文化一直传承到今天,仍然活在人们的日常生活中,是一种最落地、与现代人的生命生活最为接近的文化形态。虽然现在很多国人已经不了解《易经》,不了解

儒、释、道,但中医总听说过,或者一生中总去看过中医吧?如果你了解了中医,实际上就了解了中国传统文化,中医的价值观就是中华文化的价值观,中医的命运就是中华文化的命运。所以,用中医这把钥匙就可以打开中华文明宝库的大门!

那么这把钥匙是什么呢?就是中医神奇技术背后的文化,就是中医的价值观念和思维方式,这当然是《黄帝内经》奠定的。《黄帝内经》很好地继承了由《易经》开创的“阴阳中和、天人合一”的价值观和思维方式。“中和”正是中华文化的本质,正是中华文明的核心价值。儒、释、道都讲“中和”,儒家叫“中庸”“仁和”,道家叫“中道”“柔和”,佛家叫“中观”“圆和”。

只是从“阴阳”角度看,儒家偏于阳,道家偏于阴。儒家崇尚阳刚精神,自强不息、刚健坚毅、奋发有为;道家崇尚阴柔精神,厚德载物、柔弱虚静、自然无为。而《黄帝内经》开创的中医则主张阴阳不能偏颇。现在有人攻击我们中医,说中医除了“阴阳”什么都没有,说一个人为什么有病?叫“阴阳失调”;怎么治病?“调和阴阳”;病治好了呢?叫“阴阳调和”了。太简单、太

原始了!我说:对了。因为越简单、越原始的东西,往往越接近事物的本质!

所以掌握《黄帝内经》这把钥匙,打开了中华文明宝库,你不仅会看到《易经》的价值观和思维方式,还会看到先秦儒家、道家还有其他各家的思想精髓,你会发现中华文明原来是这么“美”!

文摘

活过百岁的秘诀

黄帝到了二十岁“成而登天”,登上了天子之位。那他当了天子 以后,最关心什么问题呢?当然是民生问题,而在所有的民生问题 中,健康、快乐、长寿又是第一位的问题。于是黄帝——

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;

今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?

黄帝向天师发问:我听说上古的人,都能活过一百岁但动作还不 衰退;可是现在的人,五十岁动作就衰退了,这是时代环境不同了? 还是人失去了养生之道了? 《黄帝内经》中一共问了近千个问题,这是排在第一位的问题, 我把它称为人生第一问。这个问题可以简化为“人怎么活过百岁”。

问谁呢?问“天师”。天师是谁?就是岐伯。岐伯是黄帝手下掌管医 药的大臣。他不仅是位高明的医生,而且是一位上知天文、下知地理、 中通人事的大师,所以被称为“天师”。 黄帝的这个问题,包含有三层意思,在今天的人看来都是值得怀 疑的:第一,上古之人真的都能活过一百岁吗?第二,现在人究竟是 不是五十岁就衰退了?第三,这究竟是什么原因?我们来分析一下。

首先,上古之人是不是真的能活过一百岁?我前几年常在电视上 讲《黄帝内经》,有一次,我收到一封邮件,是一个观众给我发来的, 他说:“你讲错了!怎么可能古人活一百多岁,后来的人五十岁就衰 老了,这不符合客观事实。人的寿命总是越来越长。”这封邮件我没 有回他。我原来讲课时是这样说的,上古之人能不能活一百多岁,我 也不知道。别说我不知道,就是黄帝他也不知道,他说“余闻”,就 是“我听说”,还是没法证实。所以这可能是想象也可能是事实,历 史记载彭祖活了八百岁,老子活了一百六十多岁或者二百多岁。

原来我都是这么说的,可是后来我去了一个地方,我才发现《黄帝内经》 说的“上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰”是对的。 我去的这个地方就是广西的巴马。这里被称为“世界长寿之乡”,有很多百岁老人。巴马人为什么长寿?研究的人可是太多了,有人说 是这里的环境好、山好(喀斯特地貌),水好(盘阳河),空气好,吃 的食物好(吃蔬菜为主,也吃肉),人们爱劳动,心态好,很快乐, 早睡早起,等等,什么问题都研究到了,研究得那叫一个彻底,但有 一个问题谁也没说到。

我去到那里,突然发现了,我就感叹《黄帝内 经》中讲的这句话原来是真的!什么问题?就是他们都生于斯、长于 斯、老于斯、归于斯,从来没有离开过居住地。什么意思?就是他们 生活的这种环境和上古之人生活的环境是一样,是相对封闭的,也就 是老子《道德经》中说的“小国寡民”“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。你看,在这种封闭的、原始的环境当中不是照 样长寿活到一百岁吗?当然现在巴马百岁老人越来越少了,为什么? 搞旅游了,外面的人蜂拥而至,这里的封闭状态被打破了。

所以不要轻易否定《黄帝内经》,对古代经典记载的东西我们可 以怀疑,但最好不要轻易否定!当然上古之人能不能活一百岁的问题 我们且不管它了。

我们来看第二个问题:现在人究竟是不是五十岁就衰退了。黄帝 那个时候“年半百而动作皆衰”,就是五十岁就衰退了、衰老了,从 黄帝那个时期到现在接近五千年了,那我们现代人衰老的时间是提前 了还是推后了?也就是说,现代人是不到五十岁就衰老了,还是过了 五十岁才衰老的?你可能会说了:当然是推后了!我告诉你:错!是 提前了!我在上课时经常问这个问题,我让女同胞回答,男同胞不许 说话。结果好多年轻的女同胞举手说推后了。我说不对,是提前了! 何以见得?因为女性的更年期、绝经期提前了。

女性应该多少岁绝 经?这一篇《上古天真论》后面说“七七四十九岁”,也就是五十岁 左右,可是现代女性绝经期普遍提前了。

我们再来看第三个问题:这究竟是什么原因?“时世异耶?人 将失之耶?”这句中的“将”不是“将要”,而是“还是”的意思,“人将失之耶”应该是“将人失之耶”。这句话是一个选择题,衰老 提前的原因,是时代环境不同了,还是人失去了养生之道?前者是 外在的原因,后者是内在的原因。答案当然是两者都有。你看现在 环境破坏、水资源污染、生态失衡,还有严重的雾霾,还有更加严 重的是食品安全问题。 这些都是外在原因,当然还有内在的原因。究竟内在原因是什 么?我们又应该怎么应对呢?请看下一讲岐伯的回答。

养生和养神的法则

一大养生总则

上一讲我讲到《上古天真论》中黄帝向岐伯问了人生第一个问 题:人怎么才能活过百岁?具体说就是:为什么上古之人能活过百 岁而现代人五十岁就开始衰老了?岐伯作了回答。他的回答分两个 部分,第一部分,他是这么回答的——

上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,

起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁

乃去。

这是回答上古之人为什么能活一百多岁。岐伯这一段回答提出了 养生的两大问题:第一,养生的总原则;第二,养生的四大方法。我们先来看这总原则,就是“道”。上古之人因为“知道”,所以活到 一百多岁。

这个“知道”不是今天所说的“知道不知道”的“知道”,在古 代它是两个词“知”和“道”,也就是了解、掌握“道”。什么“道”?就是养生之道——养生的总原则。但光“知道”是不行的,还要“做到”。“知道”和“做到”相差十万八千里。只有“知道”并且“做到”,才可以活过一百岁。

那么这个“道”,也就是养生的总原则,是什么 呢?就是八个字:“法于阴阳,和于术数。”请大家记住这八个字。意思就是“效法阴阳的大规律,与术数相和谐”。这里有两个主题词, 一个是“阴阳”,一个是“术数”。 “阴阳”是《黄帝内经》的总纲领。“阴阳”当然来源于《易经》, 虽然《易经》的原文没有提到“阴阳”两个字,但《易经》通过两个 符号表达了阴阳思维却是不可否定的。这一点我在《张其成讲易经》 一书里已经说过了。要想养生,首先要搞清楚“阴阳”。

现在出现了各种各样养生的说法。几年前有一个所谓“养生大师”说养生就是要 吃绿豆,结果大家纷纷吃绿豆,把绿豆吃得涨价、缺货;又有一个 “大师”说你们都要吃生泥鳅,结果好多人吃了以后得了寄生虫病, 到医院去抢救。还有很多稀奇古怪的说法,这些说法都犯了一个基本错误,就是没有分别阴阳!人的体质是分阴阳的,人的健康情况、疾病情况是分阴阳的,食物、药物都是分阴阳的,不同疾病的人不能都吃同一种药物。还有人的日常生活一定要和天地日月的阴阳变化相符合,比如人的作息、起居、饮食、运动都要效法一天的昼夜旦夕、一 个月的晦朔弦望、一年的春夏秋冬等这些阴阳变化规律。不能违背,一旦违背,必定生病。

再看术数,前一个字是技术的“术”,后一个字是数字的“数”, 意思就是方法、技术,而这些方法、技术都可以用数字来表示。“和 于术数”,就是说养生的各种方法都要与阴阳大规律相吻合、相和谐。 如果把“法于阴阳,和于术数”这八个字压缩成四个字,是哪 四个字?“阴阳”两个字一定要有。再加“术数”两个字?不对! 术数其实就是阴阳的具体体现,以数字为例,古代有几个数字?十个。哪十个?不是零到九,而是一到十。其中五个阳数、五个阴数,一三五七九为阳数,二四六八十为阴数。所以数字就是阴阳的体现,说了“阴阳”就可以不用再提“术数”了。

“和于术数”中的“和”字非常重要,一定要有。还差一个字, 有人说和谐、有人说调和,都不错。但我认为应该是“中”字,合起 来,养生的一大基本原则就是“阴阳中和”。我曾在《张其成讲易经》 里面提到过中华民族的核心价值就是“阴阳中和”。从儒释道三家来 说,都讲“中和”。儒家讲“中庸之道”,道家、佛家讲“中道”“中 观”;儒家讲“仁和”,道家讲“柔和”,佛家讲“圆和”。中医更是讲 调和致中。所以我要说:中医养生其实就是中华文化在日常生活中的 应用,中医养生的原则其实就是中华文化核心价值的体现。

一个人要想身体健康,要想快乐,要想长寿,最重要的就是要 “阴阳中和”。 先说说阴阳的“和”——和谐,可以分为三个层面。

第一,要与自然和谐,这叫天人合一。天和人这一对关系中, 谁是阳,谁是阴?天是阳,人是阴。也就是说,人为阴,是处于从 属地位的,人要服从自然;自然为阳,是起主导作用的。人不能破 坏自然环境,那是我们赖以生存的基础。可是大家看看现在的情况, 由于人不尊重自然、破坏自然,结果怎样?遭到报复了吧?生态失 衡、环境恶化、雾霾肆虐,导致各种恶性疾病发生。这都是天人不 和的必然结果。

第二,第二,要与社会和谐、与其他人和谐,这叫人我合一。在人与我 这一对关系中,谁是阳,谁是阴?有人说了人是阳,我是阴。如果从 所处的空间位置来说是对的,别人是外面,我是里面,外面是阳,里 面是阴。但如果从作用上看就错了,在人和我这一对关系中谁起主导 作用?当然是自己,自己和别人的矛盾是谁造成的?是自己。人生最大的敌人就是自己,战胜了自己就战胜了世界。

第三,自己的身体和心理要和谐,也就是形体与精神要和谐,这 叫形神合一。在形体与精神这一对关系中,谁是阳?有人说身体,有 人说精神。按照《黄帝内经》的说法是精神,前面我们说过人一生下 来神气充足,后来长大了神气慢慢衰退了,神气全部衰尽的时候,人 就死了。养生说到底就是养神。精神好、心态好、神气足,人就不会 得病。就儒释道三家而言,都注重这三个层面的和谐,但相比较而言, 道家更偏重于人与自然的和谐,儒家更偏重于人和社会、人与人的和 谐,而佛家则偏重于个人内心的和谐。 再说说“中”,就是要做到不偏不倚,既不太过,也无不及。但 “中”不要简单看成就是“中间”,“中”主要是适中、恰到好处的意 思。“中”就是“唯变所适”“惟义所在”。唯变所适,只有随机应变 才能适应各种不同环境的意思。惟义所在的“义”就是适宜、合适, 就是只要合适了就行,不要拘泥于各种各样的条条框框。养生正是 如此,不同的人宜采用不同的养生方法。我给养生下过一个定义: 养生就是养成一种适合自己的、健康快乐的生活方式。

养生的总原则要落实在养生的四大方法上,哪四大方法呢?请看 下一讲。

四大养生方法

上一讲我讲到《上古天真论》岐伯提出的养生的一大总原则,就 是“法于阴阳,和于术数”,简单地说就是“阴阳中和”。这个总原则 要落实到养生的各个方面。那么养生有几个方面呢?岐伯提出养生有四个方面,就是饮食、起居、运动、情志;有四大方法,就是“食饮 有节,起居有常,不妄作劳,形与神俱”。上古之人就是按照这一大 总原则、四大方法来做的,所以能够“尽终其天年,度百岁乃去”。 意思就是能达到正常的生命寿限,度过一百岁才离开这个世界。

这里有一个词“天年”,就是天然的寿命,也即正常的生命寿限。 人的正常寿命究竟是不是一百岁或者一百二十岁?计算寿命的方法有 很多,有一种是用细胞分裂来计算的,人的寿命等于细胞分裂的次数 乘以细胞分裂的周期,细胞分裂的次数是50次,分裂的周期是2.4年, 50×2.4=120岁。岐伯认为人可以活到一百二十岁,但必须在这个总 原则指导下按照四大方法来做。现在我就来说说这四大方法。

第一大方法:食饮有节。就是说吃东西、喝酒都要节制。大家想 一想,《黄帝内经》说的是几千年以前的人,那个时候的人基本上都 吃不饱、穿不暖,都营养不良吧?但还要“食饮有节”,再来看看我 们现代人,都吃得饱、穿得暖吧?不是吃得饱,是太饱了,营养过剩 了。大家发现了吗?现代人都不是饿死的,都是撑死的!所以在饮食 上更要节制。我们都知道吃饭要吃七八分饱,七八分饱啥感觉?就是 胃里还没觉得满,但进食欲望已经明显下降,进食的速度也明显变 慢,在还能再吃几口的时候就不吃了。我们都听说过这句话:早上吃 得好,中午吃得饱,晚上吃得少。还有另一个说法:早晨吃得像皇帝, 中午吃得像平民,晚上吃得像乞丐。为什么?这就是“法于阴阳,和 于术数”,吃饭也要顺应人体的代谢规律,要顺应一天阴阳的变化规 律。因为早上是人体代谢率最高的时段,也是各种细胞最需要能量的 时候,所以早餐一定要吃好;中午人体代谢率处于平稳的中间阶段, 此时需及时补充能量,维持人体正常运转;晚上人体各个器官开始进 入休息状态,代谢速度明显减慢,代谢率大概只有白天的一半,所以 只需适量饮食,维持一定的能量就可以了。

但是现在很多人却做不到,甚至恰恰相反,有的上班族早晨匆匆 忙忙起床,或者不吃饭,或者拿上一个面包边赶路边吃,中午吃个盒 饭,晚上狠狠吃一顿,由于要熬夜,晚上还要加餐。大家想一想,我 们的宴会是不是都安排在晚上?长此以往,身体怎么能不垮? 我这里重点要说一说晚上多吃的危害。晚上人体代谢速度明显减 慢,如果晚餐吃得太饱会加重胃肠道负担,易引发肠胃疾病,导致胃 液无法消化大量的食物,也会破坏肠道菌群,引起胃痛,导致各种胃 炎,久之会增加患胃癌、肠癌的风险。晚餐吃得太多会超过消化道的 消化能力,如果再不运动,倒头就睡,导致食物不能被完全消化、吸 收,代谢不掉,就容易产生脂肪堆积,导致肥胖。

如今,肥胖被称为 “健康的头号杀手”。晚餐吃得太多或过于油腻,会导致胰岛素过度分 泌。如果胰脏长期负担过重,就会被“累坏”,致使它不能很好地调 节血糖,继而引发糖尿病。晚饭吃得太多、太油腻,容易使人体内血 脂升高,导致肝脏合成的血胆固醇明显增多,人体的血液在夜间经常 保持高脂肪含量,并逐渐堆积在血管壁上,形成动脉硬化,最终可能 发展成冠心病。吃得太多还会使血液集中于胃肠道,导致心脏供血相 对不足,也可能诱发心绞痛。 总之,晚餐吃得太多、太饱有百害而无一利,所以佛家讲究“过 午不食”是有一定道理的。按照佛家的说法:早晨是菩萨吃的,中午 是人吃的,晚上是畜生吃的。当然不是说晚上一律不能吃,但少吃是 必须的。我们都不想死吧?“若想不死,肠中无屎。”我们都想长生吧? “若想长生,肠中长清。”我们一定要控制“进口”、鼓励“出口”。

这第一种方法“食饮有节”,前面我们只是讲了“食”。我再来讲讲“饮”。中国人有三大饮:饮酒、饮茶、饮水。岐伯 这里讲的“饮”是指饮酒,饮酒也要节制。孔子说过“唯酒无量”,不少人理解为只有酒可以不限量地喝,这样理解是错的。这句话的意 思是说,只有喝酒是没有统一限量标准的,因为不同的人酒量有大有 小。那无法限量,是不是可以随便喝呢?当然不是,我们要注意这四 个字后面还有三个字“不及乱”,就是不要达到乱性的程度,也就是 不要喝醉。岐伯在后面讲到现代人早衰的原因之一就是有酒必喝、一 喝必醉。所以饮酒要“阴阳中和”,要根据自己的体质、酒量,少喝 为好。我们再来看饮茶。我们都知道茶分为六种:绿茶、红茶、青茶、 白茶、黄茶、黑茶。我按照五行把茶分为五类,五类茶和五行一一相 配,特别有意思。上次我和浙江大学茶学系一个博士讨论茶和五行, 他觉得很有道理,以后在讲到五行和食物相配的时候我再和大家详细 介绍。我这里要强调的是,饮茶也要按照“阴阳中和”的总原则,按 照《黄帝内经》人分为五种体质,配上五行,不同体质的人要按照五 行原理喝不同的茶。 最后说饮水。有专家说:每人每天应该喝八杯水。这个说法没错, 但太绝对了,还是要按照养生总原则,因人而异。水为生命之源,水 分主要用于补充细胞内液和细胞外液,喝水是维持生命新陈代谢的重 要一环。不要等到口渴了再喝,缺水对人体危害很大。要经常喝水, 当然也不能过量,过量甚至会导致水中毒,不过这种情况正常人极少 出现,一般多见于肝、肾、心功能异常的人。

那我怎么知道喝水多了 还是少了?这里有个小窍门,可以根据自己尿液的颜色来判断。一般 来说,人的尿液为淡黄色,如果颜色太浅,则可能是水喝得过多;如 果颜色偏深,则表示需要多补充一些水了。 这是养生的第一大方法“食饮有节”。

第二大方法:起居有常。就是说起居要有规律。广义的起居指一 切日常生活作息,包括一年春夏秋冬、一个月晦朔弦望的生活起居,狭义的起居专指一天的起床与睡觉。起居同样遵循“法于阴阳,和于 术数”的总原则,要按照太阳升降的规律来作息,千万不要违背。 就一天而言,有二十四个小时,古代分为十二个时辰,也就是两 个小时为一个时辰。按照中医哲学天人合一的原理,人体十二条经脉、 十二脏腑正好对应着一天的十二个时辰。由于时辰在变,因而不同的 经脉中的气血在不同的时辰也有盛有衰。所以人一天的起床、睡觉、 劳动、工作应该遵循一天十二个时辰的变化规律,如果顺应了这个规 律,身体就健康;如果违背了这个规律,就生病衰亡。 这里我重点介绍一下十二个时辰中的四个时辰——子午卯酉的起 居特点,也就是半夜十一点到次日一点的子时、上午十一点到下午一 点的午时、上午五点到七点的卯时、下午五点到七点的酉时。那应该 怎样起居呢?要按照时辰阴阳变化的规律。 先从子时说,子时是一天中最黑暗的时候,是阴气最旺盛,也就 是阴气到了尽头、阳气马上要生发的时候。这个时候万籁俱静,夜深 人静,到了深度睡眠的时候。子时五行属水,水是万物滋生的源泉, 此时是元气开始生发的时候,如果这个时候还在用神不宁,劳作不 息,就会干扰阴阳交合,使元气生发受到损伤。按照中医子午流注的 说法,半夜子时是胆经当令,“当令”就是当班、值班的意思。《黄帝 内经》里有一句话叫作“凡十一脏皆取决于胆”,也就是说五脏六腑 都取决于胆的生发。胆气生发起来,全身气血才能随之而起。所以子 时必须深度睡眠,注意是深度睡眠,也就是说子时之前就是晚上十一 点以前必须入睡,才能保证子时深度睡眠。 到了卯时也就是早晨的五点到七点,这个时候,天也基本上亮 了,天门开了,五点醒是正常的。这个时候是大肠经当令,所以起床 后要正常地排大便,把垃圾毒素排出来。天亮是天门开,所以这个时 候地户也要开,就是要养成早上排大便的习惯。

到了午时也就是上午十一点到下午一点,这个时候阳气最盛, 我们都知道经过一上午的劳作,到中午时就疲惫了,觉得有点犯困。 这时是心经当令。西班牙和美国的一项研究表明,早晨六点到中午 十二点是心脑血管病的危险期,是魔鬼时间,所以这个时候要睡午 觉。有人说了我睡不着或者没有条件睡,睡不着闭一会儿眼睛都有 好处。到了酉时也就是下午五点到七点,这个时候是肾经当令。肾主藏 精。什么是精?人的肾精,是生命的本源,就像是水,它可以滋润万 物。人体哪里出现问题,“精”就会出现在哪里帮它修复。你需要什 么,“精”就可以变出这个东西。比如你缺红细胞,“精”就会变出红 细胞。所以这个时候需要补充肾精,使肾水不要枯竭、不要静止,应 该怎么做呢?需要运动。这里教大家一个简单的按摩方法,就是按摩 两个穴位,一个是关元穴,一个是命门穴。关元在肚脐眼下三寸,四 个手指并拢横放在肚脐眼下,正好是三寸宽;命门在肚脐眼正对的后 背位置。两手掌心搓热,左手竖着放,手掌心对准关元穴;右手横着 放,手掌心对准命门穴。然后两手同时搓,将这两个穴位搓热,搓得 很热。希望大家坚持做,必有好处。

我们简单总结一下,子时阴气最盛,午时阳气最盛,所以这两 个时辰要以静为主,要睡眠,这叫“睡子午觉”。为什么?因为子时 和午时都是阴阳交接的时候,是天地气机的转换点,人体也要适应 这种天地之气的转换点,不要干扰天地之气,不要打搅它,只有在 安静中才能完成好阴阳交接。卯时阳气上升了一半,酉时阴气下降 了一半,所以这两个时辰要以动为主,适当运动或者做动功。因为 这两个时辰阴阳之气各升降了一半,是运动到了一个节点,所以人 体也要跟着运动。

第三种方法:不妄作劳。“作劳”就是“劳作”,劳动工作,对养生而言就是运动。“不妄”就是不要太过分,运动量不要太大,按 照现代的说法就是不要做无氧运动,要做有氧运动。无氧运动是指 人体肌肉在“缺氧”的状态下剧烈运动,运动强度太高、运动量过 大,会让人肌肉酸痛,累得气喘吁吁、大汗淋漓、精疲力尽。这种 运动对人体是不利的。要做有氧运动,即在氧气供应充分的情况下 进行运动锻炼。有氧运动的特点就是强度低、有节奏、持续时间较 长。这种运动可以提升氧气的摄取量,能更好地消耗体内多余的热 量、脂肪,增强和改善心肺功能。常见的有氧运动项目有:走路, 慢跑,游泳,骑自行车,以及跳健身舞、韵律操等。当然打太极拳、 八段锦、五禽戏,练瑜伽,不仅是最好的有氧运动,而且是形神合 一的高级锻炼。

我要再强调一下,运动量的大小也要“法于阴阳,和于术数”。 怎样判断运动量是不是合适呢?以运动时的心率作为判断依据,不同 年龄段合适的运动心率是不同的。告诉大家一个公式,合适的运动心 率是“170 -年龄”,如一个50岁的人,运动心率控制在120次/分钟 为宜,若过快,则说明运动量过大,达不到好的效果。

我还要提醒大家一下,养生是自己的事,不是集体行为,是因人 而异的,不是所有人都适合一种运动,比如现在不少地方提倡暴走, 暴走不是人人都适合,千万不能在体力不支的情况下为了赶上大部队 勉强坚持,要量力而行。总之运动量不能太大。 就运动时间而言,一般以半个小时到一个小时为好。不低于半小 时,否则起不到作用;一般不要超过一个小时。有上班族问:我天天 上班哪有时间锻炼啊?其实我们可以利用上下班的时间,尽量多走 路,能走路就不要坐车。管住嘴,迈开腿,健康全靠你自己。 以上讲了岐伯提出的养生三大方法,下一讲单独讲第四大方法。

一个养生关键

上一讲我们讲到养生有四大方法,按岐伯的说法就是“食饮有 节,起居有常,不妄作劳,形与神俱”。前三种方法,也就是饮食要 节制、起居有规律、运动不过度,我已经讲了。

那么第四种方法“形与神俱”是什么意思呢?就是要形神合一, 这是养生最重要的方法!前面讲的都是在“形”的层面,所有有形的 东西都要和精神、情志相结合,不能分离,比如前面讲的饮食、睡 觉,要“食不言,寝不语”,吃饭和睡觉时不要说话,要安心、全神 贯注。历史上活得最久的皇帝乾隆皇帝,活了八十九岁,他的养生之道 有“四个字”,叫“十常四勿”(十件事经常做,四件事不做)。哪四 勿?就是食勿言、寝勿语、酒勿醉、色勿迷。 现在我们吃饭很少有人安安心心地吃,吃饭时要聊天,要谈生 意。对今天的人来说,睡觉时不说话这一条我改了一下:睡觉时不看 手机。只有以一颗平静的心入睡,才能及时入睡,保持子时的深度睡 眠。运动也是如此,做任何运动都要形神合一、全神贯注,不要一边 运动一边聊天,因为这时,身体的运动和思想神志完全是分开的。 有一次我给一个企业家班上课,听到他们班主任在下午上课之 前对学员们说:“我们先来做一下上午张老师教我们的健身操。”我 一下冲进去:“什么操?不是操,是功。”操和功的区别是什么?操 是形神分离,功是形神合一。就“形”与“神”而言,“神”是最重 要的,神志要安宁,精神要集中、专注,要用“神”指挥所有有形 的东西。

这就是《黄帝内经》提出的养生四大方法:食饮有节,起居有 常,不妄作劳,形与神俱。饮食有节制、起居有规律、运动不过度、 精神要专注,表现在饮食、起居、运动、精神四个方面。

我们来比较一下世界卫生组织(WHO)提出的健康四大基石: 合理膳食、适当运动、心理平衡、戒烟限酒。和《黄帝内经》对比 一下,我们会发现《黄帝内经》全部都讲了,而且还多了一个起 居。可见《黄帝内经》说得更加全面。你会说《黄帝内经》没有 讲戒烟限酒。其实限制饮酒讲了,就是“食饮有节”。戒烟当然没 讲,为什么?因为香烟是明代才从菲律宾的吕宋岛传过来的,所以 最早香烟叫“吕宋烟”,距今才四百多年。我们再来看一下世界卫 生组织提出的健康四大基石所占百分比:合理膳食 25%,适当运动 15%,心理平衡 50%,戒烟限酒 10%。可见心理平衡是最重要的, 《黄帝内经》讲的四大方法中,“形神合一”“以神统形”才是最重 要的。

以上是岐伯对上古之人为什么能活一百岁的解释。那后来的人为 什么五十岁就衰退了呢?岐伯回答——

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲

竭其精,以耗散其真。不知持满,不时御神,务快其心,逆于

生乐,起居无节,故半百而衰也。

岐伯说:现在的人不是按照上古之人坚持的一大总原则、四大方 法来做的,而是把酒当成水。“浆”是什么?本来指浓一点的液体, 比如喝的汤,还有我们现在喝的饮料,这里指水。把不正常当成正 常——这是最可怕的,如果能意识到这样做是不正常的,还有救;如 果觉得这样做是正常的,就没救了。有酒必喝,一喝必醉,醉了之后就到房间里去,去干吗?不是睡觉,而是酒后乱性,结果因放纵 的欲望把肾精给枯竭了,用贪色的喜好把真气给散失了。若不知道 满足,不知道保持肾精的盈满,不按时驾驭自己的精神,只追求心 中的快乐,实际上就违背了生命的真道,加上起居作息没有规律, 所以五十岁就开始衰老了。

这一段回答,提出了一个重要问题,就是生命的三大要素—— “精气神”。精气神号称生命三宝:天有三宝日月星,地有三宝水火风, 人有三宝精气神;又是人生最重要的三味药物:上药三品,精与气 神。说到底,养生就是养精气神。我曾经专门写过一本书就叫《精气 神养生法》。 “精气神”三者并称早在《周易》里已经有苗头了,最早是西汉 皇族淮南王刘安及其门客编写的《淮南子》,一开始是“形气神”, 《淮南子·原道训》:“夫形者生之舍也,气者生之充也,神者生之制 也。一失位则三者伤矣。”而明确提出“精气神”的是东汉时期一部 道教的开创性经典——《太平经》:“三气共一,为神根也,一为精, 一为神,一为气,此三共一位,本天地人之气。”“神者受于天,精 者受于地,气者受于中和……故人欲寿者,乃当爱气、尊神、重 精也。”(《太平经钞·癸部》)道教重视生命、炼养生命显然受到 了《黄帝内经》的影响,所以《黄帝内经》还被收入道教著作总集 《道藏》中。

岐伯说的这一段话,明确提出“今时之人”因为伤害了“精气 神”,所以五十岁就衰了。岐伯说的“精”是指肾精,性生活过度会 耗散肾精,耗散真气,原文“以耗散其真”的“真”太重要了,“真” 就是真气,就是这一篇篇名“上古天真论”中“天真”最主要的意 思。我在这一篇开头讲了“天真”的第一个意思,就是婴幼儿时期天 然、率真、单纯的那种天性和状态。这里讲的是第二个意思:先天的真气。这一点更加重要。想要活过一百岁,就要保持先天的真气。先 天的真气就藏在肾精中,但精和气又受到神的支配。

精气神三者相辅相成,构成生命的三大要素。我琢磨了几十 年,才琢磨出三句话:“精”是生命最精微的物质,“气”是生命的 原始能量,“神”是生命的最高主宰。三者体现了阴阳关系,“精” 是阴,“神”是阳,狭义的“气”在阴阳之间,广义的“气”充满 了生命,精里面有气叫精气,神里面有气叫神气。《庄子》有一句 话:“通天下一气耳。”养生就是养精气神,三者的关系,我琢磨出 三句话:养精是养生的基础,养气是养生的途径,养神才是养生的 关键。从某种意义上说,把精气神学明白了,一部《黄帝内经》也就学 通了。关于什么是“精气神”,我们后面还会深入地讲。

如何才能不得病

前面我已经介绍了岐伯提出来的养生一大总原则、四大方法、三 大要素,接下来,岐伯又说了一段非常重要的话——

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡

虚无,真气从之,精神内守,病安从来?

上古那些圣人们,就是精通养生之道的人,教育老百姓都要说: 对于虚邪贼风,一定要按时加以回避。再加上恬淡虚无,真气顺从而 运行,精和神在体内守住。如果能这样,疾病还能从哪里来呢?

这几句话太重要了,这是教人不得病的方法。 首先要回避虚邪贼风,即一切可以致病的外在邪气,特别是六淫 邪气,就是风、寒、暑、湿、燥、火,要尽量躲开它,不要触犯它。 有时候回避不了,比如现在的雾霾,也要尽量采取防范措施,戴防雾 霾口罩。“避之有时”的“时”很重要,要知道时节的变化,早早采 取回避措施。 其次要内守,这是最重要的方法。什么是“恬淡虚无”?“恬 淡”就是淡泊,少欲望,不追求名利。老子说过“恬淡为上,胜而不 美”,恬淡是上等做法,争强好胜并不美好。其实恬淡是可以做到的, 但“虚无”却难以做到,“虚无”是最高境界,是道家所说的“道” 的境界。老子说:“致虚极,守静笃”——要达到极度的虚无,守住 极度的宁静,“无名天地之始”——“无”是天地万物的开始、本原。 《庄子·刻意》说:“夫恬惔寂漠,虚无无为,此天地之平而道德之质 也。”——“虚无”是天地的本来面目,也是道德的本质。但也不是 完全达不到,只要明白了天地万物的本体、本质,然后按照内守的功 夫不断修炼就可以达到。

怎么修炼?首先是精神内守,就是在体内守住精气和神气,不让 它外泄。然后是真气从之,就是真气顺从它运行,顺从什么?“从 之”的“之”指什么?后人有很多理解,我认为首先是人体的两条大 脉——任脉和督脉,然后是十二经脉。最后要吸收天地万物的真气于 体内,达到天人合一。如果能做到这一点,那肯定就不会得病了。“病 安从来”,病还能从哪里来?病还怎么能来呢?这个“安”是哪里、 怎么的意思,比如苏东坡说:“固一世之雄也,而今安在哉?”李白 说:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?” 岐伯接着说——

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,

各从其欲,皆得所愿。故美其食,任其服,乐其俗,高下不相

慕,其民故曰朴。

所以情志能控制并且欲望很少,心安宁而不恐惧,身体劳动但不 疲倦,正气调顺畅了,那么每个人的欲望就会都得到满足,每个人的 愿望也都能实现。所以不管吃什么样的食物都觉得甘美,不管穿什么 样的衣服都觉得合适,不管遵从什么样的习俗都觉得快乐,不管地位 是高还是低都不羡慕,这个时代的人民真是朴实啊。

上古之人“志闲而少欲,心安而不惧”,这个“闲”字不是休闲 的意思,这个字外面是个“门”,里面是个“木”字,就是栅栏,表 示把自己的情志、思想挡住、控制住,不让它随意发展。只有心安才 能无所畏惧,不悲不喜,即使劳累、辛苦也不知疲倦。可见“心安” 是多么重要。 我想起慧可为了向达摩大师求得安心之法,竟用刀砍断自己的左 臂,奉献于达摩座前。慧可说:“我心未宁,乞师与安。”祖师回答 道:“将心来,与汝安。”慧可禅师沉吟了好久,回答道:“觅心了不 可得。”祖师于是回答道:“我与汝安心竟。”慧可禅师听了祖师的回 答,当即豁然开悟。原来并没有一个实在的心可以安,当你领悟到心 本来是虚空,不安的心也就安住了。早在《黄帝内经》时代,岐伯就 意识到心安的重要性。 后面说的“故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故 曰朴”,这里是引用了老子《道德经》的话,《道德经》第八十章有: “甘其食,美其服,安其居,乐其俗。”第一个字都是意动词,觉得食 物很甘甜,觉得衣服很美,觉得住房很好,觉得生活很快乐。“朴” 也是老子倡导的:“见素抱朴,少私寡欲”“复归于朴”,本义指没有加工的木材,表示自然而然的、无智无欲的本真状态,其实就是得道 状态。所以,养生的最高境界其实就是回到最原始、最淳朴、最本真 的状态。岐伯最后说——

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不

惧于物,故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德

全不危也。

正因为如此,所以各种感官享受也不能吸引他的耳目,各种淫乱 邪行也不能迷惑他的心智,无论是愚蠢还是聪明,是有才能还是没有 才能,都不被外物所干扰,因此符合生命之道。之所以他们都能活到 一百岁而动作如常不显衰老,是因为他们真德健全而没有危害啊。 因为“心安”,所以各种感官刺激、各种淫乱邪行都无法干扰他。

这里提出的“德全不危”四个字很重要。 什么是“德”?我们常说道德,“道”和“德”究竟什么关系? “德”有人解释为“十四人一条心”,这是望文生义、胡解一气。“德” 这个字从甲骨文的形体来看,它的左边是“彳”(chì),它在古文字 中多表示“行走”之义;右边是一只眼睛,眼睛上面有一条直线, 表示眼睛要看正;要直视所行之路、所前往的方向,有“行得正, 看得直”的意思。金文的形体与甲骨文的形体基本相似,只是在右 边的眼睛下加了“一颗心”,表示不仅要“行正、目正”,还要“心 正”。可见“德”字的本义是指正确的标准,后来指人们的行为准 则、道德规范。

那么“德”和“道”是什么关系呢?按照《道德经》的解释, “道”是看不见、听不到、摸不着的,而“德”是看得见、摸得着的;“道”是本体,“德”是“道”的具体体现。“道”只能通过我们的心 去领悟它,“德”是我们领悟之后所进行的行为。“道”不分高低上下、 全面还是不全面;“德”可以分高低上下、全面还是不全面。这里岐 伯说只有返璞归真,保持“心安”,才能“德全不危”。 可见《黄帝内经》反映了深刻的道家思想。那么得了“道”、保 全了“德”的人生命轨迹是怎样的呢?我们下一讲接着说。

男人和女人的生命周期

女人的天癸周期

前面几讲我们都是在讲黄帝向岐伯问的第一个问题:人怎样才能 活过一百岁?岐伯的回答可以说把养生的所有问题都讲到了,这些问 题可以概括为一条总原则、四大方法、三大要素。这一讲我们来讲黄 帝提出的第二个问题。

帝曰:人年老而无子者,材力尽耶?将天数然也?

黄帝问:一个人年老了不能再生孩子了,这是因为精力耗尽了, 还是自然生长规律决定的呢? 这一句中的“材力”是指精力,因为生孩子跟肾精有关。“天数” 就是老天的命数、定数,是一种人所不能改变的上天的安排,这里讲 的就是人生老病死的自然规律。黄帝问的第一个问题是关于自身的长 寿问题,这第二个问题马上涉及繁衍后代的问题:为什么年纪大了就 不能生孩子了?生育有没有规律?生育期能不能延长? 岐伯对此作了回答,他第一次提出“天癸”一词。天癸的“天”是指先天,人出生以前叫先天,说明是从父母那里遗传来的,从出生 就存在,自身本来就有的。天癸的“癸”是十天干中最后一个,我在 《张其成讲易经》一书中讲了十天干和五行是怎么相配的,其中癸五行 属水。“癸”这个字《说文解字》的解释是“象水从四方流入地中之 形”。在《易经》中是坎卦,外阴内阳,是阳中之阴、天一之阴气。五 脏中肾是属水的,所以“天癸”就是先天的肾水,是肾精的一部分。 天癸的一个重要功能,就是主管生孩子,一个人有了天癸就能生 孩子,没有天癸就不能生孩子。它是一种促进人体生殖功能成熟、具 备生育功能所必需的物质。人可以没有天癸,大不了不能生孩子;但 人不能没有肾精,没有肾精这个人就活不了啦。肾精是人一生下来就 有的,但天癸却不是一生下来就有的,它是肾中精气充盈到一定程度 才产生的。因此,天癸来源于先天之肾精,具有化生精血的作用,从 而使男女具有生殖能力。 我们来看岐伯的回答,他先回答了女子天癸的周期,是以七岁为 周期的。

岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长。

女子七岁的时候,肾气旺盛,表现为牙齿更换了,头发长得茂盛了。 牙齿和头发都是肾主管的,女同胞回忆一下你是不是七岁左右换 牙齿的。

二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

十四岁,天癸来了,这个时候任脉通畅,太冲脉旺盛,月经开始 按时来潮,这时就有生育能力了。

这里说了十四岁女子来天癸,任脉和太冲脉都气血通畅旺盛。我 们都听说过任督二脉,这里又提到太冲脉,也叫冲脉。这三条脉我把 它称为“一源三流”,一个来源就是肾水,三条河流就是任脉、督脉、 冲脉。这三条脉都起源于胞中(女子的子宫、男子的精室),然后从 会阴出来,会阴在前后阴之间,也就是生殖器和肛门中间。一条叫任 脉,从前面走,沿着腹部、胸部正中线到达咽喉部(天突穴),再上 行到达下唇内,环绕口唇,与督脉相交;一条叫督脉,从会阴出来后 向后面走,沿着腰部、背部、头部的正中线从下往上走,到头顶百会 穴,继续往前往下一直到上嘴唇里面与上齿龈相接的地方(龈交穴), 在这里与任脉接上了;第三条叫冲脉,从会阴出来后分为三条路线, 其中一条,沿腹中线两侧0.5寸、胸中线两侧二寸,散布于胸中,所 以女子十四岁第二性征乳房隆起,再向上行,经咽喉,环绕口唇,所 以男子十六岁(男子天癸以八岁为周期)第二性征胡子长出来。这里 我们主要提任脉和冲脉,因为这两条脉都与女人的生殖功能有关。任 脉主要有调节阴经气血、调节月经的作用,冲脉又称血海,有调节月 经的作用,冲脉和任脉旺盛了,月经才能正常排泄。 现在好多人解释“天癸”就是“月经”,有的大学老师上课也是 这么讲的,这就错了!月经只是天癸的一种外在表现,它本身不是天 癸,因为天癸是要保持的,而月经是要定期排泄的。大家想一想,我 们现在的女孩子是不是十四岁来月经?不是,大部分都提前了,有的 是大大提前了。什么原因?主要是因为现在孩子都喜欢吃高热量、高 脂肪的食品,生活太享受,营养过剩而导致早熟。

三七,肾气平均,故真牙生而长极。

二十一岁,肾气充满了,表现为智齿长出来,人的身高也长到极 点,发育到极点了。

智齿是哪颗牙齿?就是从正中的门牙往里数刚好第八颗牙齿。女 同胞想一下,你是不是二十一岁左右长智齿的?如果你超过这个岁数 还没长智齿,那要恭喜你,你还在发育。当然这是开个玩笑。

四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

二十八岁,筋骨坚实,肌肉丰满,头发长得最茂盛,身体最强壮。 这也是天癸最盛时期,是怀孕生子的最佳时期。

五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。

三十五岁,阳明脉衰退了,面部开始憔悴,头发也开始脱落。 阳明脉要经过头面部,阳明脉的气血衰退,面部肯定要憔悴,头 发也开始掉了。

六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。

四十二岁,三条阳脉气血都衰弱,整个面部都憔悴了,头发开始 变白。三条阳脉除了阳明脉外,还有太阳脉、少阳脉,这三条阳脉都经 过头面部,所以面部全都憔悴,头发也变白了。那么怎样才能保持面 部美丽、头发又不掉呢?当然要使这三条阳脉气血旺盛。教大家一个 小方法,两个动作:第一,干洗脸,将自己的双手搓热,然后用整个 手掌从下往上搓脸,然后往下,注意往上要用力,往下不要用力,反 复做五分钟;第二,干梳头,弯曲十指插入头发,从前往后、从里往 外梳头,做五分钟。坚持下去,能使头面部的气血旺盛。

七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏

而无子也。

四十九岁,任脉气血虚弱,冲脉的气血也衰少了,天癸枯竭了, 月经断绝了,所以形体衰老,失去了生育能力。 四十九岁左右正是女人的更年期。可是现在女人更年期普遍提前 了,天癸枯竭时间提前了。天癸一枯竭,当然就不能生孩子了。 这是女人的天癸生理周期,而男人的天癸周期又有什么规律呢? 请看下一讲。

男人的天癸周期

上一讲我们讲到黄帝向岐伯问的第二个问题:人生育孩子、繁 衍后代有没有规律?岐伯回答:有。但男人和女人的生殖功能周期 是不同的,女人以七岁为周期,男人以八岁为周期。这个周期的变 化都是由“天癸”决定的。“天癸”是《黄帝内经》提出的一个重要 概念,是一种主管人体生殖、像水一样的物质。上一讲我讲了女人 的天癸周期。现在我们来看一下男人的天癸周期。 岐伯说——

丈夫八岁,肾气实,发长齿更。

男子八岁的时候,肾气充实,表现为头发长得茂盛、牙齿更换了。 男同胞回忆一下,你是不是八岁左右换牙齿的?

二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。

十六岁,天癸产生了,精气盈满外泻了,遗精了,这个时候如果 男女交合,就可以生孩子。

三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。

二十四岁,肾气充满,筋骨强劲有力,智齿长出来,人的发育到 极点了。智齿,我上一讲说过就是从正中的门牙往里数第八颗牙齿。我问 一下男同胞们,你是不是二十四岁左右长智齿的?如果你还没长,说 明你还处于青春期,还在发育呢。当然这还是个玩笑,有人一辈子也 不长智齿。

四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。

三十二岁,筋骨丰隆坚实,肌肉丰满健壮。 这也是天癸最盛时期,是男人和女人交合生子的最佳时期。

五八,肾气衰,发堕齿槁。

四十岁,肾气衰退了,头发开始脱落,牙齿开始枯槁。 比较一下,女人第五个阶段,是说阳明脉衰,男人是肾气衰。男 人的衰老从肾虚开始。

六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白。

四十八岁,人体上部的阳气开始衰竭,面部枯焦,鬓发斑白。

还有一个说法是“花不花,四十八”,意思是四十八岁是人开始 眼花的年龄,因为这个时候人体头面部的阳气都开始衰竭了,所以不 仅面部枯焦、头发斑白,而且眼开始花了。

七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体

皆极。

五十六岁,肝气衰退,筋骨活动不便,天癸枯竭了,肾脏精气衰 少,形体疲惫不堪。 五脏中肝是主管筋的,肝气不足,不能养筋,筋骨活动就不便 利,动作迟缓。这里还有一个说法,也就是女人没有的、男人特有的 那根筋也失养,就会导致阳痿。男人和女人一样,到了第七个阶段, 天癸也枯竭了。不过男人还可以再持续一个周期。

八八,则齿发去。肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故

五脏盛,乃能泻。今五脏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣。故发鬓

白,身体重,行步不正,而无子耳。

六十四岁,牙齿头发都脱落了,说明这时肾气大衰了。肾是主管 水的,肾处在五脏最下方,接受五脏六腑的精气并且储藏它,肾藏 精,所以五脏精气旺盛,肾脏的精气才能盈满溢泻。(因为精气除了 与生俱来的“先天之精”外,还需要其他脏腑“后天之精”的补充。) 而这个时候五脏的精气都衰竭了,筋骨懈惰无力,天癸竭尽了,因此 鬓发斑白,身体沉重,走路不稳,更不能生育子女了。 男人和女人天癸竭尽的时间是“七七八八”,女人四十九岁、男 人六十四岁,天癸没有了。我想起我上中学的时候,我们班上有一个男同学,他有个外号叫“八八”,就是因为他父亲是六十四岁生的他。 大家肯定会质疑:难道男人六十四岁以后就不能生孩子了吗?这也是 当年黄帝的疑问——

帝曰:有其年已老而有子者何也?

黄帝问:有的人年纪已经很老了但仍然能生孩子,这是什么原因呢?

岐伯曰:此其天寿过度,气脉常通,而肾气有余也。此虽

有子,男不过尽八八,女不过尽七七,而天地之精气皆竭矣。

岐伯回答:这是因为他的先天禀赋很好,经脉气血仍然通畅,肾 气有余,肾脏功能还没有完全衰退的缘故。但总体来说能生孩子的时 间,男人一般不超过八八六十四岁,女人一般不超过七七四十九岁, 因为这个时候体内的阴精和阳气都已经枯竭了。 这句中的“天地之精气”,“天地”就是阴阳,天为阳、地为阴; “精气”分开来看,精是属阴的,气是属阳的。 说到这里,男同胞们一定不服气吧,有的男人怎么八九十岁还能 生孩子?不要急,你看黄帝已经替我们问了——

帝曰:夫道者年皆百数,能有子乎?

黄帝问:那些得道之人年纪到了一百岁还能生孩子吗?

岐伯曰:夫道者能却老而全形,身年虽寿,能生子也。

岐伯回答:那些得道之人不仅能做到防止衰老,并且还能保持身 体的健康,所以年纪虽然老了,但还能生孩子。

所以能不能生孩子的关键就在于是不是得道。什么道?一般都 理解为养生之道,这是不够的。按照《周易》的说法应该是三才之 道,三才就是天、地、人,三才之道就是天道、地道、人道,人的 养生之道,必须符合天地自然之道,人只有按照天地自然之道来养 生,只有吸收天地自然的精气,才能延长天癸的周期。 对于天癸的周期“为什么女人以七为周期、男人以八为周期”这 个问题,后人有很多解释,其中唐代著名医家王冰用《易经》阴阳和 合的原理做了解释:七是少阳之数,八是少阴之数。女人为什么用少 阳之数?因为女人本体是阴的,但只有阴而没有阳是不行的,所以要 配一个阳数,这样就阴中有阳了。男人为什么用少阴之数?因为男人 本体是阳的,但只有阳而没有阴是不行的,所以要配一个阴数,这样 就阳中有阴了。我认为,这样解释有一点牵强。其实按照《周易》的 说法,少男是艮卦,少女是兑卦,在九宫洛书中,少男艮卦所配的数 字就是八,少女兑卦所配的数字就是七。可见《易经》象数义理已经 揭示了男女“天癸”周期变化的秘密。 你想不想延长“天癸”周期?这并不是为了生孩子,而是为了延 缓衰老、健康快乐地生活。

得道有四大境界

现在我们来看《上古天真论》的最后一段。这一段是黄帝的总结。 他听岐伯说女人和男人的“天癸”周期是有定数的,也就是女人到了 七七四十九岁、男人到了八八六十四岁,“天癸”这种主管生孩子的 物质就消失了,但通过修炼是可以延长的,修炼功夫的高低决定了延 长时间的长短。之后,黄帝按照得道的程度,把得道的人分为真人、至人、圣人、贤人四个等级、四层境界。下面我们就来看黄帝提出的 四层境界。 第一层境界是“真人”——

黄帝曰:余闻上古有真人者,提挈(qiè)天地,把握阴阳,

呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时,

此其道生。

黄帝说:我听说远古的时候有真人,能够掌握天地变化,把握阴 阳规律,呼吸天地阴阳的精气,不凭借外物而独立守神,肌肉保持纯 一洁净,所以他们能够像天地一样长寿,没有终结的时候,这就是因 为得道而长生不衰。 我不知道大家看了这一段话有什么感受。如果大家熟悉《庄 子·逍遥游》,一定会马上联想到《逍遥游》中“藐姑射(yè)山” 上的“神人”:“藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,绰约若处 子。不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”在 遥远的姑射山上,住着一位神人,皮肤洁白像冰雪,体态柔美如处 女,不食五谷,吸清风饮甘露,乘云气驾飞龙,遨游于四海之外。这 个神人就是“真人”。“真人”这个词也是《庄子·大宗师》最早提出 来的,指洞悉和把握宇宙和人生本真本原,真正觉悟、觉醒的人。“真 人”是道家的最高人格形象,好比儒家所说的圣人,佛家所说的觉者 (佛)。很明显《黄帝内经》深深受到先秦道家的影响,按照这一篇 的标题《上古天真论》中“天真”的说法,真人就是保持“天真”之 人。“真人者,体洞虚无,与道合真,同于自然,无所不能,无所不 知,无所不通。”这是道教古书上给真人下的定义。 “呼吸精气,独立守神”成为后世练功的重要方法,练功首先就是要三调:调身,调息,调神。独立就是调身,可采用站桩方式;呼 吸精气,就是调息,吸天地之精气,然后体内呼吸。我有一个师父是 道教全真派的传人,他告诉我呼吸有二十一种,当然最主要是两种, 就是顺呼吸、逆呼吸。 我这里先教大家一种顺呼吸的方法:全身放松,舌尖轻轻顶住上 腭,先用鼻子吸气呼气,然后不要再注意鼻子,将所有的注意力集中 在腹部,自然呼吸,不要用力。请大家先体会一下吸气时肚子是鼓起 还是收缩。吸气的时候肚子是鼓起来,呼气的时候肚子是收缩。大家 就这么关注腹部,你的所有意念、注意力不要离开腹部,意念随着它 隆起而隆起,随着它收缩而收缩,慢慢体会。这种方法在小乘佛教叫 “安那般那”,就是出息入息。只要关注呼吸就可以了,关注呼吸时腹 部的隆起收缩,这样就会抛掉其他杂念,你的心就会慢慢静下来。 第二层境界是“至人”。“至”就是至高无上的“至”。

中古之时,有至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,

去世离俗,积精全神,游行天地之间,视听八达之外,此盖益

其寿命而强者也,亦归于真人。

到了中古时代(中古比上古近一些),有了至人(“至人”这个词 也是出自《庄子》,《庄子·天下》:“不离于真,谓之至人。”在一定 程度上和“真人”差不多),他们德性淳朴,保全大道,与天地阴阳 相和谐,与春夏秋冬四时相协调,避开世俗的喧闹(原本指离开世俗, 到深山老林中去隐修,这在今天对大多数人来说是不现实的;只要思 想上离开世俗、超凡脱俗、保持宁静虚无的心态也是可以的)。积累 精气保全神气,神游于天地之间,视觉与听觉能达到八方的极点,这 些人能够延年益寿而且保持身体健壮,获得与真人差不多的效果。

第三层境界是“圣人”。这个“圣人”和儒家说的圣人是不同的, 儒家“圣人”是最高人格形象,这里的“圣人”是道家第三层境界的 人格形象。

其次有圣人者,处天地之和,从八风之理,适嗜欲于世俗

之间,无恚嗔(huì chēn)之心。行不欲离于世,被服章,举不

欲观于俗,外不劳形于事,内无思想之患,以恬愉为务,以自

得为功,形体不敝,精神不散,亦可以百数。

其次有圣人,能够生活在天地和谐环境中,顺从八风的变化规 律,使自己的嗜好适应世俗的习惯,没有恼怒怨恨之心。行为不离开 世俗的一般准则,穿着和其他人一样的普通衣服,举止不让世俗之人 嫉妒,在外不让忙碌的事务劳伤身体,在内没有患得患失的思想纷 扰,以恬淡乐观为追求,以悠然自得为满足,形体不衰老,精神不散 失,也可以活到一百岁。 第四层境界是“贤人”——

其次有贤人者,法则天地,象似日月,辩列星辰,逆从阴

阳,分别四时,将从上古合同于道,亦可使益寿而有极时。

其次有贤人,可以效法天地大道,遵循日月运行,辨别星辰位 置,顺从阴阳法则(“逆从”就是顺从,这个“逆”字原本既有抵触、 不顺从的意思,又有迎接、顺从的意思),分别四时变化,追随远古 真人的养生之道,他们的寿命也可以延长,但却有一定的限度。 比较一下这四层境界得“道”的程度。第一,从对待天地阴阳变 化规律上看,真人是能够掌控,叫“提挈天地,把握阴阳”;至人是能够调和,叫“和于阴阳,调于四时”;圣人是顺从,叫“处天地之 和,从八风之理”;贤人是效法,叫“法则天地,象似日月”。第二, 从对待自己的行为处世上看,真人是“呼吸精气,独立守神,肌肉若 一”,至人是“去世离俗,积精全神”,圣人是“外不劳形于事,内 无思想之患,以恬愉为务,以自得为功”,贤人是“将从上古合同于 道”。第三,从寿命的长短上看,真人是“寿敝天地,无有终时”,至 人是“益其寿命而强者也,亦归于真人”,圣人是“形体不敝,精神 不散,亦可以百数”,贤人“亦可使益寿而有极时”。 从这里可以看出,《黄帝内经》深受道家思想的影响,“真 人”“至人”都是《庄子》首次提出来的对得道之人的称呼,恬淡虚 无、真气从之,呼吸精气、独立守神、积精全神、淳德全道等都是道 家提出来的修炼方法。 《上古天真论》这一篇排在《黄帝内经》的第一篇,这是唐代王 冰整理时挪动的。王冰本身就是个道家,道家重视生命,重视长生、 养生,把《上古天真论》放在《黄帝内经》的开篇,表明它的重要 性。对于道家,《黄帝内经》起到了承上启下的作用,继承并且发挥 了老子、庄子、淮南子的生命思想和养生方法,成为汉代黄老道家的 重要著作之一,被后世收入道教著作总集《道藏》中。 对于不同的季节又应该怎么养生呢?请看《黄帝内经·素问》第二 篇《四气调神大论》。

|

|