|

登入帳戶

| 訂單查詢

| |

||

| 臺灣用戶 |

| 品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 |

|

新書上架:簡體書

繁體書

八月出版:大陸書

台灣書 |

|

share:

|

||||

|

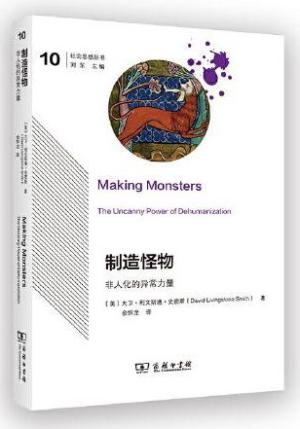

新書推薦:  《 制造怪物:非人化的异常力量 》 售價:HK$ 107.8  《 人格类型:我们何以不同(荣格人格类型理论——人格类型是一种人们了解自己、了解人际困扰的方法) 》 售價:HK$ 64.9  《 索恩丛书·宗教与资本主义的兴起 》 售價:HK$ 141.9  《 遇见 高云 》 售價:HK$ 85.8  《 日本首都圈空间结构与协同发展 》 售價:HK$ 140.8  《 《欧罗巴的悲剧:经济危机、绥靖政策与第二次世界大战的爆发》 》 售價:HK$ 83.6  《 中药炮制学科发展集萃 》 售價:HK$ 239.8  《 君士坦丁堡深仇400年:俄土战争(1877—1878)(全2册) 》 售價:HK$ 226.6 |

|

| 書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |

| megBook.com.hk | |

| Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. | |